Steigende Zölle, unsichere Märkte, drohende Rezession. Die Zeichen für die Wirtschaft und die Börse stehen auf Sturm.

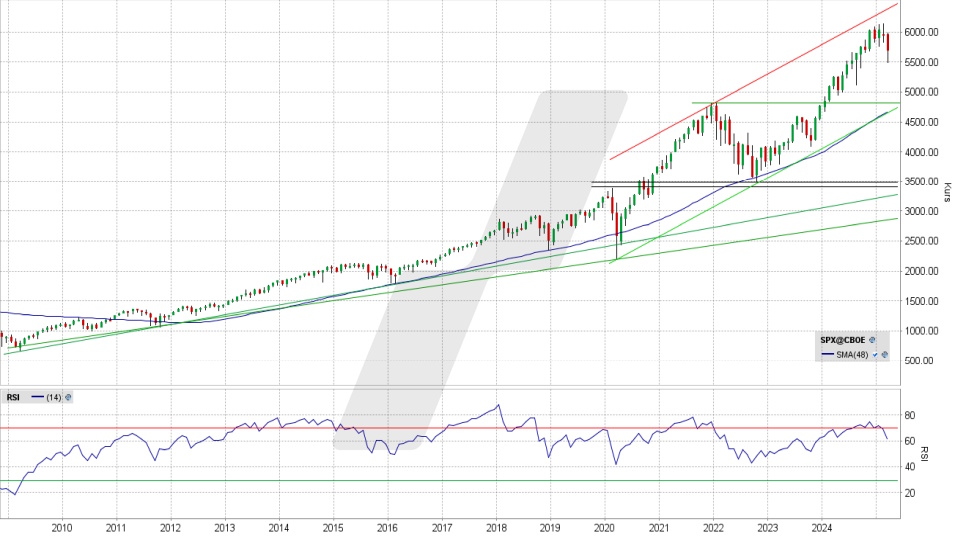

Wiederholt sich jetzt 2022?

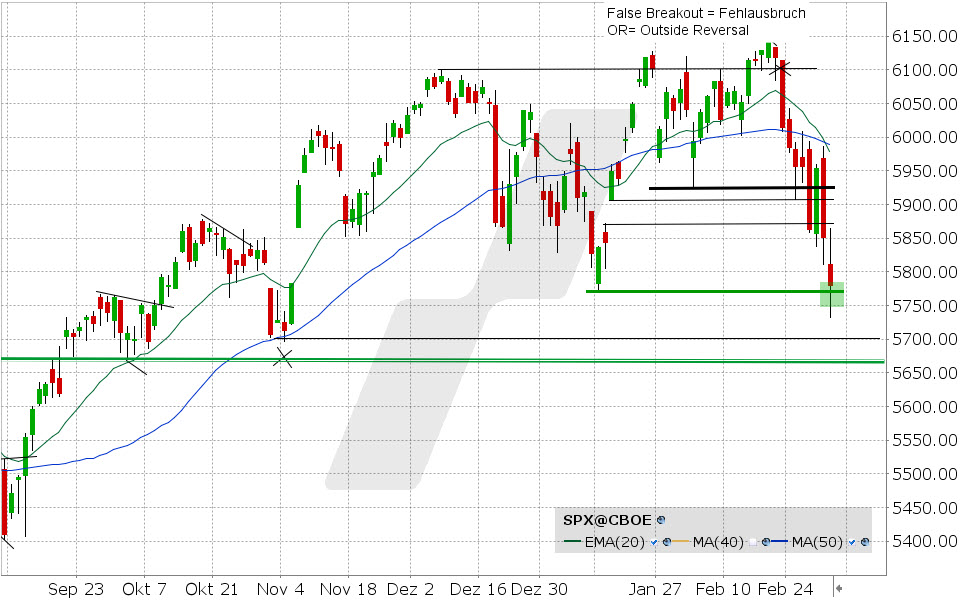

Der S&P 500 ist auf dem besten Weg, ein neues Jahrestief zu markieren. Die Erholung nach dem bisherigen Tief am 12. März hatte wenig Power und wurde schnell wieder im Keim erstickt.

Für das Bullenlager sind das keine guten Nachrichten, denn das spricht dafür, dass die Probleme längst nicht zu Ende sind.

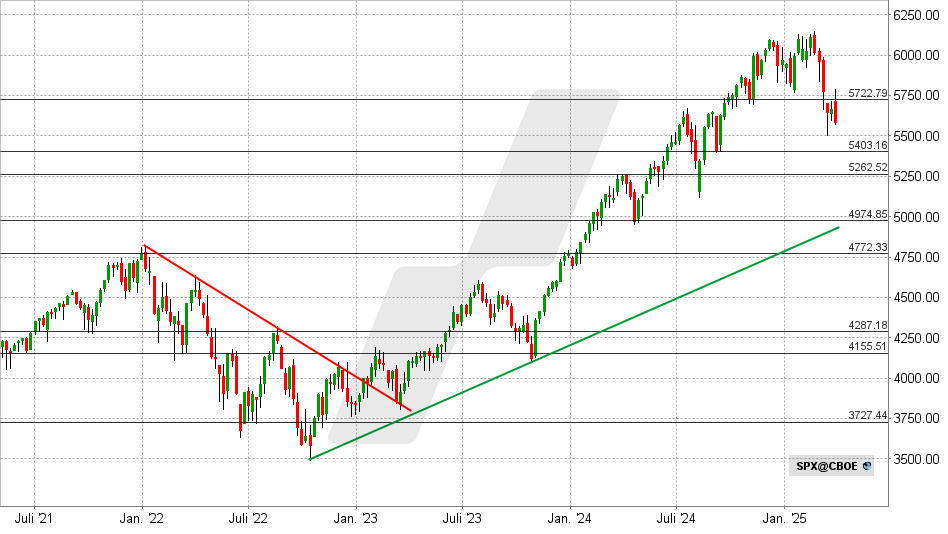

Es ist wahrscheinlich, dass wir uns gerade in einer ähnlichen Situation befinden wie Anfang 2022. Damals wie heute hatte der Markt eine ausgedehnte Rallye hinter sich, die Bewertungen waren hoch und es drohte eine Rezession.

Die anhaltende Furcht vor einer Rezession hat 2022 ausgereicht, um den S&P 500 rund 1.300 Punkte in den Keller zu schicken, der Verlust lag bei mehr als 25 %. Es dauerte etwa zwei Jahre, bis der Index die alten Hochs wieder überschreiten konnte.

Als Anleger sollte man sich mit dem Gedanken anfreunden, dass es dieses Mal genauso lange oder noch länger dauern könnte.

Denn der Unterschied zwischen damals und heute ist, dass es dieses Mal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einer Rezession kommen wird.

Die wirtschaftlichen Schäden werden vollkommen unterschätzt

Die Zölle führen in den USA und international zu gigantischen wirtschaftlichen Schäden – und das auf allen möglichen Ebenen. Wenn ich mir die Aussagen der meisten Börsenexperten dazu anhöre, bekomme ich das Gefühl, dass gar nicht verstanden wird, wie groß die möglichen Schäden sind.

Die US-Zölle, etwa auf Stahl und Aluminium, beeinträchtigen schon jetzt die globalen Lieferketten. Unternehmen, die auf Importe angewiesen sind, sehen sich mit höheren Kosten und längeren Lieferzeiten konfrontiert. Das führt zu Produktionsverzögerungen und in einigen Fällen sogar zu Engpässen bei wichtigen Gütern. Besonders betroffen sind Industrien wie die Automobil- oder Elektronikbranche, die auf internationale Zulieferer angewiesen sind.

Ein direkter Effekt der Zölle ist die Verteuerung von importierten Waren. Wenn beispielsweise Zölle auf chinesische Konsumgüter oder europäische Agrarprodukte erhoben werden, steigen die Preise für diese Produkte in den USA.

Doch auch außerhalb der USA sind die Auswirkungen spürbar: Exportländer reagieren oft mit Gegenzöllen, was wiederum die Kosten für US-amerikanische Produkte in diesen Märkten erhöht. Am Ende tragen Verbraucher weltweit die Last in Form höherer Preise, was einkommensschwache Haushalte und ärmere Länder besonders hart trifft.

Das Ende vom Lied: Die Preise steigen für alle. Die Inflation zieht wieder an und die Konsumlaune erodiert.

Hiobsbotschaft für den US-Tourismussektor

Darüber hinaus führt das dazu, dass die Notenbanken die Leitzinsen nicht senken können, was unter anderem die Baubranche belastet und das Investitionsvolumen der Unternehmen senkt.

Dieser Effekt wird durch die hohe Unsicherheit und fehlende Planbarkeit noch weiter verstärkt.

Hinzu kommen eine ganze Reihe von ungewollten Nebenprodukten der Zölle sowie Zweit- und Drittrundeneffekte.

Darunter beispielsweise, dass Kanadier massenhaft ihren Urlaub in den USA stornieren. Die Zahl der Flugbuchungen für die kommenden Monate lag im März 75 % unter dem Vorjahresniveau.

Für die US-Tourismusbranche wird das langsam zum Problem, denn ausländische Touristen sind Schätzungen zufolge für 30 – 40 % der Umsätze im Sektor verantwortlich, und von den über 60 Millionen internationalen Gästen, die man normalerweise pro Jahr begrüßen durfte, stammt fast ein Drittel aus Kanada.

Wenn drei Viertel davon wegfallen, könnten alleine die Kanadier die US-Tourismusbranche schon 45 Milliarden Dollar pro Jahr kosten. Durch wen will man sie ersetzen?

Durch Europa, Mexiko und Japan, die man ebenfalls mit Zöllen überzieht? Wohl eher nicht.

Boykott von US-Waren

Die Tourismusbranche ist auch nur ein Beispiel. In Kanada, Europa und Australien zeichnet sich eine immer stärkere Ablehnung der Zölle ab, die sich wiederum im Kaufverhalten niederschlägt.

Auch diesen Effekt sollte man nicht unterschätzen. Unternehmen verdienen vor allem dann Geld, wenn sie ausgelastet sind. Fallen nur 5 oder 10 Prozent der Nachfrage weg, sind viele Unternehmen bereits unprofitabel.

Da man mit den Zöllen nicht nur die internationale Nachfrage für US-Güter dämpft, sondern dank der steigenden Preise auch die heimische Nachfrage, wird es für viele Unternehmen eng werden.

Ich könnte ewig fortfahren, welche anderen Probleme die Zölle direkt oder indirekt verursachen. Aber teilweise sind die Zölle auch gar nicht umsetzbar. US-Präsident Trump möchte beispielsweise, dass nur der Anteil eines Fahrzeugs mit Zöllen belegt wird, der nicht in den USA produziert wird.

Doch wie misst man diesen Anteil überhaupt? Vermutlich wird am Ende irgendwer jedem Modell einen Stempel aufdrücken und damit wird man die Sache irgendwie praktikabel machen.

Hin und her macht Taschen leer – nur anders als sonst

Aber wie verhält sich das während des Produktionsprozesses? Zölle fallen schließlich bei jedem Grenzübertritt an. Das bedeutet, dass ein Zoll in Höhe von 25 % durchaus dazu führen kann, dass der Preis eines Produkts um 50 % oder mehr steigt.

Ich möchte das an einem Beispiel aus der „US“-Autobranche aufzeigen. Das Aluminiumerz für US-Autos stammt beispielsweise zu 80 % aus Kanada und wird größtenteils auch dort zu Aluminium verarbeitet.

Anschließend werden daraus in Detroit, Michigan (USA), beispielsweise Kolben und andere Motorteile gefertigt. Die gehen dann wieder über die Grenze, nach Windsor, Ontario (Kanada), wo die Montage der Motoren erfolgt.

Bisher war das alles kein Problem, denn die Fabriken liegen nur wenige Kilometer auseinander und sind nur durch eine Grenze getrennt, die seit Jahrzehnten nicht mehr als ein Strich auf einer Landkarte war.

Doch ab dem 2. April sollen an dieser Grenze Zölle erhoben werden. Dass das zu Problemen führen wird, dürfte klar sein. Wer übernimmt überhaupt die Zollabwicklung? Es gibt dort keine Zollbeamten oder Zollstellen.

Wie wird verhindert, dass es zu Lieferverzögerungen kommt, die in der Autobranche zu exorbitanten Kosten führen könnten?

Der Bau von Autos ist straff organisiert. Es gibt so gut wie keine oder gar keine Lagerhaltung. Um es salopp zu formulieren: Die Teile kommen am einen Ende der Fertigungsstraße on time rein und hinten kommen fertige Autos raus.

Fehlt auch nur ein Teil, steht die gesamte Fertigungsstraße still.

US-Autobranche vor unlösbaren Problemen?

Doch damit nicht genug. Die Reise unseres Motors ist ja längst nicht zu Ende. Nachdem er in Windsor (Kanada) montiert wurde, muss er anschließend nach Flint, Michigan oder Dearborn bei Detroit (USA), wo die Endmontage des Fahrzeugs geschieht.

Konkret handelt es sich um die Ford F-Serie, den Chevrolet Silverado und den GMC Sierra – die Nummer 1, 2 und 7 der meistverkauften Autos in den USA.

Das Beispiel ist also nicht aus der Luft gegriffen, sondern stark vereinfacht. Bei manchen Teilen finden mehr als ein halbes Dutzend Grenzüberschritte zwischen Kanada und den USA statt.

Und wir haben überhaupt noch nicht über die Zulieferer in Mexiko gesprochen, was die Lage nochmal deutlich verkompliziert.

Wie das alles in der Realität umgesetzt werden soll, weiß niemand. Wir werden jedoch in wenigen Tagen erleben, welche Probleme das alles in der Realität verursachen wird.

Branchenexperten warnen bereits vor einem regelrechten Crash der US-Autobranche.

Die Idee, die Herstellung von Autos in den USA durch Zölle zu fördern, funktioniert nicht. Denn die aggregierte weltweite Nachfrage nach Autos und Autoteilen ist ein gegebener Faktor. Man kann nicht einfach Produktionskapazitäten in den USA aufbauen, die über diese Nachfrage hinausgehen.

Man müsste die Fabriken in Kanada, Mexiko oder Deutschland abbauen und in den USA wieder aufbauen, was natürlich auch nicht umsetzbar ist.

Selbst wenn man die bisherigen Produktionsstandorte abschreiben und heute anfangen würde, die Fabriken in den USA zu bauen, würde es Jahre dauern, bis die Produktion in die USA verlagert wäre – selbst unter der Annahme, dass die Baupläne für die Fabriken bereits in der Schublade lägen, die zum Bau verfügbaren Flächen identifiziert, alle Genehmigungen bereits erteilt und die Finanzierung gesichert wäre.

Droht eine Stagflation?

Je länger man sich mit den Zöllen beschäftigt und je mehr Sektoren man sich genauer anschaut, umso düsterer wird das Bild.

Doch auch abseits der direkt betroffenen Branchen werden es die meisten Unternehmen spüren – und der Verbraucher sowieso.

Zölle führen zu höheren Preisen, wodurch die Kaufkraft sinkt und die Konsumlaune leidet. Darüber hinaus werden Unternehmen die Zölle als Vorwand verwenden, um die Preise zu erhöhen, auch wenn sie gar nicht betroffen sind.

Eigentlich hätte Donald Trump das spätestens 2018 gelernt haben müssen. Nachdem er 50 % Zölle auf Waschmaschinen und bestimmte Komponenten verhängt hatte, stiegen die Preise von Waschmaschinen erheblich – allerdings auch die der heimischen Hersteller.

Fazit:

Zölle führen zu höheren Preisen, wodurch die Kaufkraft sinkt und die Konsumlaune leidet. Ohne Konsum kann die US-Wirtschaft jedoch nicht wachsen.

Darüber hinaus verhindern steigende Preise Leitzinssenkungen, was Investitionen und die Baubranche hemmt.

Gleichzeitig dürfte das Investitionsvolumen, abgesehen von politisch instrumentalisierbaren Projekten, aufgrund von fehlender Planbarkeit zurückgehen.

Hat die Rezession bereits begonnen?

Die aktuelle Prognose der Atlanta FED für das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal liegt bei -2,8 %. Bereinigt um Sondereffekte wie die panischen Goldkäufe vor Inkrafttreten der ersten Zölle liegt sie bei -0,5 %.

Im schlimmsten Fall droht den USA eine Stagflation mit all ihren negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Hinzu kommen die wirtschaftlichen Schäden, die die Zölle außerhalb der USA verursachen.

Das Wirtschaftswachstum dürfte in allen betroffenen Ländern gedämpft werden. Besonders hart wird es für Mexiko und Kanada, die nahezu sicher in eine Rezession abgleiten werden.

Für die Börse sind das keine guten Vorzeichen. Sollten die Kurse weiter purzeln, wird das die US-Konsumlaune zusätzlich belasten, denn die meisten Amerikaner sorgen mit Aktien für die Rente vor. Schmelzen die Depots, schnallt man den Gürtel enger.

Nachdem der S&P 500 am Widerstand bei 5.720 Punkten gescheitert ist, ist ein Rückfall auf das Jahrestief bei 5.500 Punkten wahrscheinlich.

Darunter kommt es zu einem prozyklischen Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 5.400 und 5.260 Punkten.

Mehr als 13.000 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Probleme mit Ihrem Broker? Ich bin bei LYNX.

--- ---

--- (---%)Displaying the --- chart

Heutigen Chart anzeigen